從明代宋應星所著的《天工開物》到如今袁隆平院士的超級雜交稻,我們中國人始終都有著一個美好的“禾下乘涼夢”……

一代又一代人的持續努力,我們完成了由吃飽到吃好的跨越,餐桌上的食物種類越來越豐富,進而我們對糧食產量、糧食品質的要求也更為嚴苛,基于此科技正逐漸融入并改變著傳統種植模式。

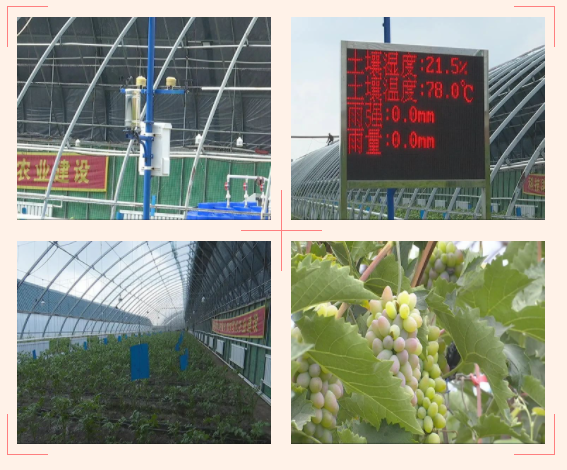

在吉林省長春市的黑土地上,九臺區李玉波的采摘園里,盛夏時節,葡萄已逐漸成熟。但在40余棟溫室里,卻很少能看到工人的身影,這都是托普云農智能裝備和智慧系統在黑土地里的“杰作”。李玉波說,現在對所有溫室的日常管理,只需要三、五個人便能忙的過來。只需要幾個傳感器便可以實現24小時實時監測溫室內環境和土壤的情況,所有監測到的數據還能實時傳到管理人員手機終端,極大地節省了人力,同時還讓溫室種植更加精準科學。

黑土地里除了種植現代園藝,還有更多的農田種著水稻,在九臺區紅光村的稻田里,綠色高大外形的智能蟲情測報燈和孢子捕捉系統格外突出,為預防病蟲害的大面積發生,托普云農在稻田里布設了蟲情和病情測報設備,在作物整個生產過程中,尤其是關鍵周期,通過誘捕田間昆蟲和病菌孢子,平臺對有害昆蟲、孢子進行分析,從而得出蟲害、病害發生曲線,幫助農戶進行及早防護,降低蟲害帶來的損失。

以上足以說明數字農業的好處顯而易見,據了解,截至2020年年底,長春信息進村入戶覆蓋率已達100%,農民信息利用率達85%,市級以上電商化率100%,溫室物聯網覆蓋率25%,農業數字化基礎平臺服務功能日臻完善,服務效果逐步顯現。盡管在推廣應用上還面臨著智能設備普及性低,物聯網設備受到網絡、電力影響等不少的難題,距離全面普及應用,還有很長一段路要走,但毋庸置疑的是,數字化、智慧化的生產模式,必然是大勢所趨,與所有新生事物一樣,數字農業的發展應用,同樣需要一段過程,但未來一定可期。

免責聲明

- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。

- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

手機版

手機版 化工儀器網手機版

化工儀器網手機版

化工儀器網小程序

化工儀器網小程序

官方微信

官方微信 公眾號:chem17

公眾號:chem17

掃碼關注視頻號

掃碼關注視頻號

采購中心

采購中心